Venerdì Culturale 29.10.2021 “La riforma della politica agricola comunitaria (PAC) 2023-2027″_ Sintesi dell’intervento di Ermanno Comegna

Premessa

Ci sono circa otto settimane di tempo a disposizione delle istituzioni nazionali per preparare il fondamentale e corposo documento di programmazione strategica pluriennale con il quale si disegna il perimetro delle politiche agricole (europee e nazionali) per il quinquennio 2023-2027.

Sono giorni frenetici che impegneranno in primis il Ministero delle politiche agricole, le Regioni e le Province autonome, cui si aggiunge il contributo consultivo e propositivo da parte dei vari organismi portatori di interesse collettivi.

Purtroppo di prese di posizione, documenti di approfondimento e proposte non se ne sono viste molte in questi mesi e ciò rappresenta un handicap perché l’occasione era propizia per migliorare l’assetto della politica settoriale e sfruttare le opportunità di cambiamento insite nella riforma della PAC post 2022.

In che cosa consiste questa importante spinta verso l’innovazione? Risiede nel passaggio dalla “cura della conformità”, alla “ricerca del risultato”. La nuova PAC è basata sul new delivery model e cioè sulla programmazione strategica unitaria a livello nazionale guidata dai fabbisogni e sull’orientamento ai risultati che significa, in linea di massima, che le amministrazioni non sono più forzate a seguire in modo pedissequo i sacri testi europei, ma agiranno in autonomia.

Questa, secondo la mia opinione, è l’essenza della riforma PAC scaturita dalla Commissione europea nel mese di giugno 2018 e sancita dal successivo negoziato interistituzionale.

L’Italia aveva l’occasione di cavalcare il cambiamento e invece si sta operando per prolungare lo status quo, pur con qualche inevitabile adeguamento.

Fatta questa premessa è mia intenzione affrontare due argomenti:

- Portare alcuni esempi della sottovalutazione che c’è stata in Italia circa la portata innovativa della riforma PAC;

- Fornire una breve descrizione delle scelte che si stanno delineando a livello nazionale su alcuni primari capitoli, con particolare riferimento ai pagamenti diretti e al regime ecologico.

La sottovalutazione della portata innovativa della riforma

Per molto tempo non è stata colta l’importanza dell’ultima riforma della PAC e l’impatto potenziale che essa sortisce a livello nazionale. Da qualche settimana, però, sta emergendo una maggiore consapevolezza circa l’incisività della manovra approvata a Bruxelles.

Peccato però che sia troppo tardi e due mesi di tempo disponibili (entro il 31 dicembre 2021 l’Italia dovrà presentare ai servizi comunitari il proprio Piano strategico nazionale – PSN) sono troppo pochi, in rapporto al rilievo prospettico delle scelte da compiere e, inevitabilmente, si dovrà operare in maniera frettolosa, con il rischio di commettere degli errori, oltreché di perdere delle occasioni.

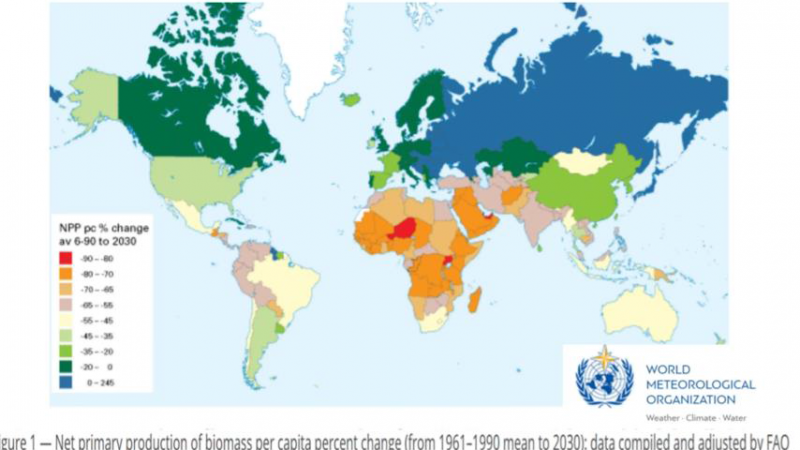

Il primo motivo che attesta l’incisività della riforma PAC è collegato con l’avvento del Green Deal europeo, successivamente seguito dal Farm to Fork e dalla Strategia Biodiversità. Tali documenti hanno posto al centro dell’attenzione politica le questioni ambientale e della sostenibilità dei processi produttivi agricoli.

Le scelte applicative nazionali e il PSN saranno valutati rigorosamente dalla Commissione europea, utilizzando il metro dell’ambizione in termini di miglioramento della biodiversità, tutela delle risorse naturali (acqua, sole, aria), contrasto al cambiamento climatico.

I servizi di Bruxelles saranno vigili ed attenti ad evitare il cosiddetto effetto “green washing” e l’impiego dei vari interventi della PAC per finalità non coerenti con i fondamentali obiettivi strategici stabiliti a livello europeo sarà oggetto di scrutinio severo e di fondate obiezioni.

Il secondo motivo che ci induce a ritenere incisiva la riforma da poco varata è la forte impronta ridistributiva nell’erogazione dei fondi della PAC, con spostamenti di risorse tra territori, imprese e settori produttivi.

Ci sono regioni che si pongono in situazione critica per quanto riguarda la redistribuzione, soprattutto in relazione alle scelte relative al primo pilastro (pagamenti diretti). Altre, invece, risultano intrinsecamente avvantaggiate.

La convergenza interna, il regime ecologico e il pagamento redistributivo sono misure che tendono a drenare risorse da territori ad agricoltura professionale, verso altri contesti territoriali.

Nelle ultime settimane, quasi tutti si sono resi conto dell’importanza di tale fenomeno ed oggi si parla di utilizzare alcuni interventi della PAC come stanza di compensazione ed elemento di perequazione, per attutire l’impatto redistributivo.

Un terzo ed ultimo esempio delle sfide decisive insite nella nuova PAC è legato al salto di qualità che dovrebbe comportare in termini di capacità operative, approccio e metodo di lavoro della pubblica amministrazione. Il già menzionato passaggio dalla conformità alle prestazioni e quindi dal rispetto rigoroso delle regole e procedure fissate a Bruxelles, verso un intervento strategico delle autorità nazionali e regionali nella fase di impostazione e di attuazione degli interventi, esige una risposta coerente da parte delle istituzioni centrali e territoriali. Queste dovranno acquisire nuove capacità e competenze e modificare il consolidato modello di lavoro che si è affermato da almeno tre decenni a questa parte.

Sotto tale profilo non si può fare a meno di rilevare come ci sia stato un errore di valutazione anche da parte dell’Unione europea che avrebbe dovuto concedere più tempo e favorire una fase di apprendimento per le istituzioni degli Stati membri.

Mi chiedo come sia possibile pretendere che il personale, peraltro sotto organico, passasse improvvisamente da un modello di lavoro basato sull’esecuzione di compiti standardizzati, verso uno fondato sulle capacità di lettura dei fabbisogni del territorio, sulla declinazione di tali esigenze in interventi coerenti e sulla successiva efficace applicazione.

Le possibili scelte nazionali

La PAC post 2022 ripropone gli stessi strumenti di quella attuale che è possibile così sommariamente descrivere:

- Un insieme di regole in materia ambientale, climatica e di salute e benessere delle piante e degli animali che gli agricoltori sono tenuti ad accettare per accedere al sostegno pubblico. Tale componente della PAC è ormai universalmente conosciuta con il termine “condizionalità” che dal 2023, diventa più severa e rigorosa e quindi cambia nome in “condizionalità rafforzata”, in ossequio alla più radicata sensibilità ambientale che pervade l’Unione europea.

- Il regime dei pagamenti diretti che assorbe poco meno del 60% della spesa pubblica della PAC, con l’intervento riformatore che imprime due nuove tendenze, di cui una orientata verso la sostenibilità, con l’introduzione del cosiddetto regime ecologico e l’altra rivolta verso il principio dell’equità nell’utilizzo delle risorse finanziarie.

- Un pacchetto di interventi settoriali che vede la conferma dell’approccio attuale, per produzioni quali l’ortofrutta, il vino, l’olio d’oliva e le olive da tavola e, infine, l’apicoltura, cui si aggiunge una spruzzatina di novità, con la possibilità concessa agli Stati membri di attivare interventi settoriali per produzioni diverse da quelle menzionate. Sotto tale profilo, in Italia si pensa ai seminativi e alla zootecnia. Per finanziare i nuovi interventi settoriali, lo Stato membro può utilizzare fino al 5% della dotazione annuale per i pagamenti diretti. Per l’Italia ciò implica un gettito massimo di 180 milioni di euro per anno.

- Infine, c’è la politica di sviluppo rurale che presenta la sostanziale novità di prevedere solo otto interventi generali, i quali sostituiscono la moltitudine delle misure e delle sotto misure dell’attuale programmazione. In aggiunta, vi è la novità del contenimento al minimo delle regole stabilite a livello europeo. Infatti, la devoluzione delle competenze, insite nel new delivery model, comporta l’affidamento alle autorità nazionali di decisioni su aspetti fino ad oggi formulate nei regolamenti europei, come ad esempio i beneficiari, la tipologia di spese ammissibili, l’impostazione degli interventi, l’allocazione delle risorse finanziarie, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso ai contributi pubblici, la calibrazione degli interventi in funzione dei fabbisogni del territorio. Ritengo che il caso della nuova politica di sviluppo rurale rappresenti il paradigma di riferimento che dimostra in modo inequivocabile il passaggio dalla conformità al risultato. Nel concreto, le istituzioni nazionali hanno la possibilità, con il nuovo ciclo di programmazione della PAC, di concentrare le risorse su specifici settori produttivi e su determinati territori. Inoltre, possono scegliere con ampia autonomia gli interventi da attivare, fatto salvo l’obbligo di inserire nel programma quelli di natura ambientale. Possono, infine, orientare gli interventi e le risorse solo verso determinati beneficiari e specifici approcci produttivi; oppure scegliere opzioni a geometria variabile, con l’esclusione di certi settori o determinate categorie di beneficiari in funzione del contesto considerato.

A me pare che le potenzialità in termini di nuovo approccio alla programmazione e di ampia discrezionalità decisionale non siano adeguatamente utilizzate in Italia e alla fine si tenderà a ripercorrere le esperienze del passato, con la classica divisione delle competenze tra Ministero da una parte e Regioni e Province autonome dall’altra.

Venendo alle scelte attuative dell’Italia, le informazioni ad oggi disponibili sono piuttosto frammentarie, in quanto il processo di definizione del PSN è nella fase di pieno svolgimento.

In relazione alla condizionalità rafforzata c’è l’importante nuovo requisito della rotazione delle colture che però potrebbe avere un impatto circoscritto, rispetto alle iniziali previsioni, per effetto della possibilità prevista nel regolamento di base dell’UE, di considerare il secondo raccolto annuale, come pratica per soddisfare l’obbligo. In tal modo sarà considerato soddisfatto il vincolo della rotazione l’alternanza sullo stesso appezzamento e nello stesso anno di colture come colza seguito da mais di secondo raccolto, oppure frumento sostituito da soia di secondo raccolto.

La seconda importante innovazione riguarda l’obbligo delle pratiche agricole per la biodiversità, con la destinazione di almeno il 4% delle superfici a seminativo verso utilizzi non produttivi, compresi i terreni a riposo e le aree caratteristiche del paesaggio.

Sul fondamentale capitolo del regime dei pagamenti diretti, tutte le ipotesi sono oggi al vaglio, compresa quella della eliminazione dei titoli storici individuali.

Anche l’impostazione del regime ecologico è in via di definizione, con le ultime proposte ministeriali che si orientano su sette diverse pratiche che comprendono impegni specifici per la zootecnia, i seminativi, le colture permanenti e le cosiddette pratiche agro-ecologiche (produzioni biologiche ed a basso utilizzo dei prodotti fitosanitari).

Infine, per gli interventi settoriali, si è già accennato alla possibilità di estensione verso i due settori dei seminativi e della zootecnia.

Conclusioni

Volendo essere ottimisti, l’attuale ciclo di riforma della PAC deve essere considerato non come un’occasione persa, ma come un rodaggio in vista di possibili aggiustamenti in corso d’opera prima del 2027 e del successivo periodo di programmazione.

Tutti dobbiamo far tesoro della lezione appresa e prepararci con spirito originale e con approccio diverso alla prossima tornata. In particolare, la pubblica amministrazione deve compiere un grande sforzo di potenziamento delle competenze e della capacità di azione del proprio personale; la politica deve recitare un ruolo più attivo, propositivo e coraggioso, rispetto a quanto si è visto negli ultimi tempi; le professionalità agricole e le loro associazioni come la FIDAF non devono limitarsi a ricoprire solo il ruolo di utenti degli interventi, ma pure quello, più sofisticato, di agire come cinghia di trasmissione tra ciò che accade sul territorio e nelle imprese e la fase della programmazione e gestione della politica agraria.